|

16 Dicembre

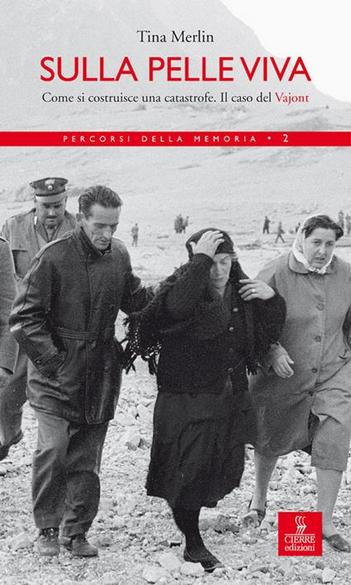

Sulla pelle viva.

Come si costruisce una catastrofe. Il caso del Vajont

di Tina

Merlin

Edizioni

Cierre

Storia

Una tragedia annunciata

Alle

22,39 del 9 ottobre 1963 una gigantesca frana di oltre 250 milioni di metri

cubi di terra e rocce scese dal monte Toc nell’invaso realizzato grazie alla

diga del Vajont, sollevando un’onda gigantesca che spazzò via tutto quello che

incontrava nello scendere a valle e che cancellò letteralmente Longarone,

provocando, oltre alle distruzioni, quasi duemila vittime. Fatalità, evento

imprevedibile, negligenza? All’inizio si invocò l’imprevedibilità del fatto,

ma ben presto vennero alla luce decisioni ed eventi antecedenti che smontavano

facilmente questa ipotesi, anche perché la giornalista dell’Unità Tina Merlin

aveva scritto della estrema pericolosità ricollegabile all’edificazione della

diga già a partire dai primi lavori, avviati nel 1957, pur in assenza di una

valutazione geologica di un territorio dalla particolare fragilità tanto che

la montagna che sovrastava i paesi di Erto e di Casso si chiama Toc e toc

indica nel dialetto locale qualcosa di guasto, di avariato. Infatti chi

abitava lì era a conoscenza dell’instabilità di quel monte, già oggetto in

passato di altre frane, e gli unici che sembravano non saperne nulla erano

proprio gli azionisti e dirigenti della SADE Società Adriatica Di Elettricità

che si erano messi in testa di costruire la diga più alta d’Europa in modo da

realizzare un invaso gigantesco. Una perizia geologica in realtà esisteva, ma

era stata predisposta ad arte per consentire di intraprendere un’impresa che

altrimenti non sarebbe stata autorizzata. Purtroppo all’epoca c’era uno

stretto legame di interessi fra il governo e la SADE, di cui beneficiavano

entrambi, così che allegramente venivano saltate tutte le necessarie

procedure, perfino per gli espropri dei terreni che sarebbero stati sommersi.

La Merlin, che appoggiava i moti di protesta delle popolazioni locali, che

temevano, a ragione, per la loro incolumità, fu addirittura accusata di

diffondere notizie false e tendenziose atte turbare l’ordine pubblico, ma il

Tribunale di Milano la assolse. Del resto tutta la zona aveva un equilibrio

instabile, come testimoniato dalla colossale frana di 3 milioni di metri cubi,

staccatasi dai monti Castellin e Spiz il 22 marzo del 1959, precipitata nel

sottostante lago artificiale, provocando un’onda che superò la relativa diga

di almeno 7 metri e fu solo per fortuna che ci fu un’unica vittima, un operaio

che transitava lungo il percorso interessato dallo smottamento e il cui corpo

non fu mai ritrovato. Dato che anche quell’invaso era opera della SADE questa

cominciò a preoccuparsi, tanto più che una perizia geologica non di parte (uno

degli estensori era il figlio del progettista della diga del Vajont) aveva

evidenziato l’esistenza di un pericolo gravissimo, di cui si ebbe una prova

il 4 novembre 1960 quando dal monte Toc si staccò una frana di 800.000 mc, con

caduta nel lago artificiale e conseguente ondata alta una decina di metri. Non

ci furono vittime, ma questo dimostrava che mano a mano che le acque

dell’invaso salivano (si era già a 650 metri) le spinte sui fianchi tendevano

a innescare fratture nel terreno. A questo punto si decise di abbassare il

livello, tanto più che si era evidenziata una lunga crepa nel fianco della

montagna. Tina Merlin, nell’occasione, scrisse un articolo per l’Unità che

riportava fra l’altro queste parole:”Si era dunque

nel giusto quando, raccogliendo le preoccupazioni della popolazione, si

denunciava l'esistenza di un sicuro pericolo costituito dalla formazione del

lago. E il pericolo diventa sempre più incombente. Sul luogo della frana il

terreno continua a cedere, si sente un impressionante rumore di terra e sassi

che continuano a precipitare. E le larghe fenditure sul terreno che

abbracciano una superficie di interi chilometri non possono rendere certo

tranquilli.”.

Si tentò

allora di mettere in sicurezza l’impianto, ma era troppo tardi, perché una

volta che si viene a gravare su un difficile equilibrio è inevitabile che,

prima o poi, se ne paghino le conseguenze. Lo sapevano dunque quelli della

SADE e la possibilità che avvenisse un disastro era notevolissima.

Considerata che era imminente la nazionalizzazione delle imprese di energia

elettrica, con lauti guadagni per queste, dopo aver ridotto il livello del

lago, si aumentò di nuovo, in modo da arrivare al collaudo necessario per la

cessione allo stato, ben sapendo che in questo modo il rischio sarebbe

aumentato in modo massiccio ed è così che si giunse a quella famosa notte del

disastro, nonostante, monitorando la montagna, ci si fosse accorti del

pericolo enormemente incrementato, a cui si cercò di rimediare abbassando di

nuovo il livello. Era però troppo tardi e il resto lo conosciamo.

Il libro

della Merlin è un atto di accusa, chiaro e incontestabile, contro chi per

denaro, e ben sapendo che il suo comportamento poteva provocare vittime, volle

procedere lo stesso, un reato non da omicidio colposo, bensì quasi da omicidio

volontario, ibrido peraltro non contemplato dal nostro codice penale, così che

l’unica accusa fu quella di omicidio colposo. Non vado oltre perché

occorrerebbero chissà quante pagine; mi limito solo a evidenziare il valore di

questo libro. Tina Merlin è brava, perché unisce allo stile giornalistico una

impronta narrativa, grazie alla quale ben si comprende l’atmosfera e si prende

consapevolezza della paura di questi montanari, schiacciati da un potere

insensibile. Le qualità che ho potuto apprezzare nel romanzo La casa sulla

Marteniga qui sono al servizio di un’inchiesta giornalistica su un fatto

drammatico, così che è evidente la tensione in attesa di un evento pressoché

certo. Leggere queste pagine fa male, perché l’avidità di certi uomini non

ammette l’esistenza di sentimenti, in quella che può essere definita un’orgia

del potere.

Da

leggere senz’altro.

Tina Merlin nasce

a Trichiana (Belluno) il 19 agosto 1926 e muore a Belluno il 22 dicembre 1991.

Durante la guerra di liberazione è stata staffetta partigiana. Inizia la sua

attività letteraria scrivendo racconti che vengono pubblicati sulla rivista Noi

donne. Dal 1951 al 1967 è corrispondente locale del quotidiano L’Unità.

Esordisce come scrittrice con Menica (1957),

raccolta di racconti partigiani. Segue da vicino le vicende del Vajont. tentò

di pubblicare un libro sulla vicenda, Sulla Pelle viva. Come si costruisce

una catastrofe. Il caso del Vajont, che tuttavia trovò un editore solo nel

1983.

Renzo Montagnoli

10 Dicembre

Son tornate le volpi

Come muore la nostra civiltà

di Ferdinando Camon

Apogeo Editore

Poesia

La paura

deve finire

Si fa presto a dire che

l’immigrazione è il nostro tardivo aiuto a popoli in un ancor recente passato

vessati dalle potenze europee, ma questa moltitudine che fra mille difficoltà

e rischi arriva nel nostro paese rappresenta di per sé una bomba orologeria,

perché è inevitabile che si vengano a creare le occasioni per uno scontro di

civiltà, soprattutto quando una di queste è improntata a una religiosità

fanatica e di esclusione delle altre fedi. In un occidente europeo francamente

decadente non sta avvenendo una pacifica integrazione di due concetti di

società, ma piano piano sta prendendo il sopravvento il lato più oscuro e

drammatico di popoli le cui convinzioni religiose, spesso, sono in netto

contratto con le nostre leggi fondanti, scritte nelle costituzioni e

rispecchianti il comune sentire. Ferdinando Camon che già ha scritto,

benissimo, della scomparsa della civiltà contadina si è guardato intorno, ha

osservato, ha tratto conclusioni e così è nato Son tornate le volpi

con sottotitolo Come muore la nostra civiltà, senza paura di

essere qualificato come razzista, perché razzista non è, perché vedere come

stanno le cose non è razzismo, non è cercare di difendere i propri valori

minacciati ogni giorno, non è desiderare di vivere in tranquillità, senza

paura. E lui di paura non ne ha e non ne ha mai avuta, fin dai tempi di

Occidente, quando i terroristi neri l’avevano messo nel mirino. E a

maggior ragione non ne ha ora, quando, nell’esprimere lo sconcerto e i timori

di tanta gente, ha in cuor suo il desiderio che il futuro della propria

discendenza non venga minacciato.

La paura comunque c’è, è la paura di

chi si accorge che l’illegalità è ovunque e che prende il sopravvento (Fa

l’architetto / vive da solo, / e dopo tredici ore / di lavoro / torna nel

cuore / della notte per buttarsi a letto. / Apre la porta come un automa, /

accende la luce e la mano gli trema: / c’è un altro a letto, con la faccia

truce, / dorme pesante, un sonno da coma. /…).

Come è possibile notare non si

tratta di prosa, ma di poesia, il terzo libro di versi frutto dell’arte di

Camon, e allora c’è da chiedersi come mai sia ricorso a questa forma per

partecipare agli altri questo tema così contingente. Credo che stante la

quotidianità di un crescente problema e l’acuirsi di una situazione che da

disagio sta diventando paura l’autore padovano abbia ritenuto, secondo me

giustamente, di comunicare con maggiore immediatezza, e per l’appunto in

proposito non c’è nulla di più efficace della poesia. Del resto, fra le

diverse liriche, ce n’è una che penso ben esprima il concetto; può sembrare un

eccesso, ma non è un caso isolato e appunto per questo nei quotidiani passano

eventi simili dalla prima pagina (quando sono novità) alla terza o alla

quarta; la riporto per intero, si intitola Battaglia primordiale: “Padova,

via Anelli: / a sirene spiegate, frena, balza, / la polizia arriva sulle Alfa

/ con scudi e manganelli, / dalle case escono tribù / di senegalesi e

nigeriani / mezzo nudi, bastoni fra le mani / con movenze di kung-fu; /

i poliziotti suonano le trombe / per fare i duri / dalle finestre rullano i

tamburi / e piovono sassi come bombe. / La gente si ferma incantata: mai visto

/ uno scontro del genere. / Chi vincerà, il prima o il dopo Cristo?”.

Certo la gente prima dimostra

stupore, poi disagio e infine paura, una paura del diverso, tanto che basta

che uno abbia la pelle un po’ scura per diventare un potenziale criminale. Ed

è così che piano piano si passa dalla ideale integrazione alla reale

fagocitazione, perché se scompare la nostra civiltà non saremo più nulla, né

per gli altri, né soprattutto per noi stessi. E di questo non hanno colpa i

magrebini, i fondamentalisti, no, la colpa è solo nostra, di avere abdicato un

po’ per volta ai nostri valori, di esserci spogliati delle nostre tradizioni,

di essere diventati indifferenti a quanto più di sacro e importante abbiamo da

coltivare e difendere: le nostre comuni radici.

E il titolo? E’ quello di una

poesia della raccolta, in cui al ritorno delle volpi, ai danni che provocano,

soprattutto ai pollai, si accompagna la reazione dei contadini, nonostante la

protezione che il governo ha concesso a questi carnivori; sembrerebbe poco

attinente al tema della silloge, ma si può anche interpretare come un invito

all’autotutela nei confronti di certe categorie di immigrati, di quelli

completamente indifferenti alle nostre leggi e che mirerebbero a sovvertire

l’ordine esistente, facilitati da leggi che tendono a proteggere chi entra nel

nostro paese, e ciò indipendentemente dalla sua eventuale pericolosità

sociale.

Leggete queste poesie, questo monito

di un artista che non ha mai avuto paura, ma che sempre si è adoperato perché

fossero eliminati i motivi della paura stessa; la nostra civiltà, benché ormai

sbiadita, non è ancora morta, facciamo sì che possa continuare a vivere.

Ferdinando Camon

Il primo romanzo di Camon uscì in Italia con una appassionata prefazione di

Pier Paolo Pasolini e fu subito tradotto in Francia per interessamento di

Jean-Paul Sartre. Camon si definisce “narratore della crisi”: ha raccontato la

crisi e la morte della civiltà contadina (nei romanzi “Il Quinto Stato”, “La

vita eterna”, “Un altare per la madre”, premio Strega, “Mai visti sole e

luna”, nelle poesie “Liberare l’animale”, premio Viareggio, e “Dal silenzio

delle campagne”), la crisi che si chiamò terrorismo (“Occidente”), la crisi

che porta in analisi (“La malattia chiamata uomo”, “La donna dei fili”, “Il

canto delle balene”) e lo scontro di civiltà, con l’arrivo degli

extracomunitari (“La Terra è di tutti”). “La malattia chiamata uomo” fu

recitata a Parigi al teatro L’Aquarium per 4 anni consecutivi. Il regista

Claude Miller ne ricavò un film. Camon ha lavorato nel primo Centro

Anti-Droga, che aveva sede a Padova, e l’ha raccontato nel libro “La droga

discussa con i ragazzi”. I suoi romanzi più recenti sono “La cavallina, la

ragazza e il diavolo” e “La mia stirpe”. È tradotto in 25 paesi. In Francia,

Gallimard ha tradotto tutte le sue opere in prosa e in versi. Nel 2020 è

uscito il suo “Dialogo sul Comunismo” con Pietro Ingrao, che Ingrao aveva

bloccato per 25 anni. Ed è uscito il pamphlet “A ottant’anni se non muori

t’ammazzano”, contro l’opzione di non curare i malati troppo anziani. Nel 2022

Apogeo ha ripubblicato “Occidente” nella stesura definitiva. Le sue opere sono

pubblicate anche in edizioni per ciechi, in Italia e in Francia. Nel 2016 sono

state raccolte in 16 ebooks e gli è stato assegnato il premio Campiello alla

Carriera. Dal 2021 è in corso la pubblicazione delle sue opere in forma di

audiolibri presso la casa editrice Il Narratore; sono già usciti 4 audiolibri.

Renzo Montagnoli

5 Dicembre

I fuochi di Manikarnica

di

Daniela Raimondi

puntoacapo

edizioni

Poesia

Il viaggio

Manikarnika è uno dei luoghi più antichi di cremazione esistenti in India e si

trova lungo il Gange a Varanasi. E’ quindi spiegato il titolo di questa

raccolta e pertanto c’è da chiedersi che cosa sia I fuochi di

Manikarnica: è forse un libro sulla morte? Anche. E’ magari un libro

sulla vita? E anche è la mia risposta. In realtà I fuochi di Manikarnica

è un’opera sul viaggio, o meglio ancora sui viaggi, ma al di là del fatto che

effettivamente si parla di diverse località, non si tratta solo di percorsi

turistici, perché ci sono viaggi intesi come migrazione, come scoperta. Al

riguardo ci sono alcuni capitoli di cui accennerò in seguito che risultano

piuttosto chiarificatori di ciò che ho appena scritto. Invece il viaggio al

singolare diventa una metafora, quella della vita, un percorso che per ognuno

di noi va dall’alba al tramonto, con tutte le situazioni in cui ci si imbatte,

con tutte le esperienze che si acquisiscono. Ed è proprio a Manikarnica che

esemplarmente c’è il punto in cui si incontrano la nascita e la morte, con

quei poveri corpi che sono affidati alla funzione purificatrice del fuoco.

Così i roghi diventano l’estremo saluto, il passaggio dall’entità solida e

ormai inerte a quella divina, una morte che genera una nascita.

Questo in

India, però, è solo uno dei viaggi della raccolta, perché ci sono anche gli

altri, come per esempio la scoperta dell’America, l’esplorazione avventurosa

di Cristoforo Colombo, e sempre verso l’America ci sono in navigazione i

bastimenti che portano i nostri poveri emigranti, quelli che volentieri

abbiamo dimenticato, quasi fossero una vergogna nazionale, allorché si tratta

di osteggiare gli africani che fra mille insidie e pericoli arrivano via mare

in Italia. Al riguardo, per quei nostri sventurati compatrioti che partivano

per l’ignoto, ci sono versi che non possono lasciare indifferenti, come la

Preghiera dell’addio: “Ce ne andremo un mattino d’inverno / nei piedi

il peso della seta / e nelle mani una valigia vuota. / Cammineremo spinti dal

vento / lasciandoci dietro tre ciglia sul cuscino, / l’odore aspro della terra

e del sudore. / Partiremo soli / l’ultimo sguardo in fondo al giardino, / un

ritratto premuto contro il petto. / Ma ugualmente andremo, dicendo: /

“!Salvaci, Padre / dalla mancanza della felicità, salvaci da tutti i sogni /

che abbiamo lasciato morire. / Togli dalle nostre bocche il tuo pane malato /

e portaci verso cieli più miti, / il corpo a brillare fra i papaveri / e con

il bene dentro.”

E’ una

preghiera che è frutto della disperazione, struggente, un addio alle proprie

radici in quel passo verso l’ignoto.

La

raccolta, come ho accennato, consta di diversi capitoli : Terra promessa

(L’esodo ebraico), America (La scoperta), Emigranti (I nostri), Mare Nostrum

(Immigrati), Circolo Polare Artico (Esplorazioni), Sanskrit (india), I fuochi

di Manikarnica (Riti della cremazione in India), Africa (Corrispondenza con

mia figlia).

Avrei

dovuto parlare di tutte le parti dell’opera, ma mi sono limitato a quelle

delle cremazioni e delle migrazioni, sia per motivi di spazio, sia perché mi

sono particolarmente care; infatti mi trovo in totale sintonia con i loro

contenuti, in quanto uniscono a un tema sempre valido, quello dell’esistenza,

un altro attuale che abbiamo continuamente sotto gli occhi, perché le

migrazioni ci sono sempre state e sempre ci saranno. Nessuno può impedire a un

essere umano di poter mettersi in cammino per sfuggire alla fame o alle

guerre, o a entrambe, così che quel percorso intrapreso diventa il viaggio nel

viaggio della vita.

Se i temi

trattati poeticamente sono di particolare interesse non va sottaciuta

l’ecletticità dell’autore, capace di spaziare da tematiche religiose ad altre

civili, con una capacità di attrazione che finisce con il coinvolgere il

lettore. E’ così che si ritrae l’impressione di essere a New York, a Ellis

Island, in attesa dello sbarco di quei miseri in cerca di un futuro migliore

ed è sempre così che si finisce con l’essere partecipi dei riti in riva al

Gange, affascinati dai contrasti di una terra che è patria dello spirito e

ristoro dell’anima.

Da

leggere, lo merita.

Daniela Raimondi è

nata in provincia di Mantova e ha trascorso la maggior parte della sua vita in

Inghilterra. Ora si divide tra Londra e la Sardegna.

Ha pubblicato dieci libri

di poesia che hanno ottenuto importanti riconoscimenti nazionali. Suoi

racconti sono presenti in antologie e riviste letterarie. La

casa sull’argine,

edito da Nord, è il suo primo e, al momento, unico romanzo.

Renzo Montagnoli

28 Novembre

Mario Rigoni Stern.

Un ritratto

di

Giuseppe Mendicino

Laterza

Editori

Biografia

La

biografia

E’

notorio che Giuseppe Mendicino è il maggior conoscitore delle opere di Mario

Rigoni Stern, una conoscenza che si è estesa anche all’autore, grazie alle

frequentazioni avute, a quei contatti personali che sono più esplicativi di

qualsiasi testo, perché spesso è guardandosi negli occhi che si può capire

meglio e avere la possibilità di chiedere eventuali chiarimenti.

Di

conseguenza chi avrebbe potuto scrivere una biografia, anzi la biografia,

perché questa è ormai un riferimento con cui confrontarsi quando si vuol

parlare di Rigoni Stern, meglio di Giuseppe Mendicino? Nessuno, perché con la

scomparsa del narratore di Asiago non c’è più da tempo l’opportunità di un

colloquio franco e diretto con colui che è oggetto del lavoro.

Qualcuno

potrà obiettare che non è difficile scrivere della vita di Rigoni Stern visto

che quasi tutte le sue opere parlano della sua esistenza, dalla nascita ad

Asiago fino all’ultimo periodo prima della dipartita. E anche quelle che

sembrano estranee a questa regola – mi riferisco a Storia di Tönle e a

L’anno della vittoria – sono frutto di ricordi di storie raccontate dal

nonno e dai genitori quando Mario era bambino. Sì, non è difficile scrivere la

biografia di questo grande narratore proprio per il motivo che ho appena

esposto e sempre per lo stesso motivo però è difficile, in quanto

raccapezzarsi, dare una continuità temporale logica rappresenta una sfida

visto che Stern non ha avuto, almeno fino alla fine degli anni ‘50, una vita

quieta, perché è passato per una guerra in cui è stato testimone e

protagonista di tanti eventi. E poi, nel parlare di un autore, se dire della

sua vita ha un senso, visto che la sua produzione la ricalca, è anche

indispensabile porre l’accento sulle sue caratteristiche di uomo, che in

questo caso si riflettono completamente nel Rigoni narratore. Da ciò risalta

l’amore per la natura, la consapevolezza di esserne un umile parte e proprio

per questo il profondo rispetto per la stessa. Per Mario Rigoni Stern non

esistono alberi, ma gli alberi, cioè vegetali con proprie caratteristiche che

oserei quasi definire personalità, così come gli animali non sono solo esseri

viventi di rango inferiore, sono creature da amare. E questo amore viscerale

per la natura si riscontra in tutte le sue pagine, anche quelle tragiche, come

nel caso della ritirata in Russia durante la quale, nonostante le difficoltà,

il freddo, la fame, la sofferenza riesce a trovare anche il tempo di ammirare

queste enormi distese di neve, una neve che richiama alla memoria quella del

suo altopiano. Non è che amando vegetali e animali sia però insensibile nei

confronti degli uomini, dei suoi alpini che con sacrificio ha riportato a

baita e di quelli che sono rimasti a dormire un sonno eterno nella steppa.

Credo che per chi non ha mai letto nulla di Rigoni Stern, prima di passare ai

romanzi e alle raccolte di racconti, sia di grande aiuto questa splendida

biografia, perché è come ritrarre un’idea di quello che poi avrà il piacere di

visionare, una sorta di guida che finisce con l’essere un invito ad accostarsi

a questo grandissimo scrittore che ci ha lasciato nel 2008.

Da

ultimo, in ordine cronologico e non di minore importanza, ci sono tre brevi

saggi dell’autore; rappresentano una sintesi di quello che è stato, sia a

livello letterario che personale, Mario Rigoni Stern. Troviamo così L’

Altipiano dei Sette Comuni e altre montagne, un affresco sul rapporto fra

il narratore veneto e le nostre Alpi, Tra Col del Vento e Pian di Leguna,

sulle tracce di Breve vita felice, dove Breve vita felice è un racconto

che fa parte della raccolta Amore di confine, una prosa che riproduce

un fatto veramente accaduto e per certi aspetti struggente, e infine quello

che costituisce un ritratto di rilevante spessore, cioè L’etica civile di

Mario Rigoni Stern, che fa ben comprendere la grandezza di un uomo che

nulla fece per essere grande, perché lo era per sua natura.

Giuseppe Mendicino è

considerato il maggior esperto dello scrittore Mario Rigoni Stern. Con Laterza

ha pubblicato Mario Rigoni Stern. Un ritratto (2021).

Ha redatto la voce Mario Rigoni Stern del Dizionario Biografico degli Italiani

(Istituto dell’Enciclopedia Italiana Treccani) ed è autore di Mario Rigoni

Stern. Il coraggio di dire no (Einaudi, 2013), Mario

Rigoni Stern. Vita, guerre, libri (Priuli & Verlucca, 2016), Portfolio

alpino (Priuli & Verlucca, 2018) e Nuto Revelli.

Vita, guerre, libri (Priuli & Verlucca, 2019). È socio accademico del

GISM (Gruppo italiano scrittori di montagna) e collabora con le riviste «Doppiozero»

e «Meridiani Montagne».

Renzo Montagnoli

21 Novembre

Storie minime

e una poesia per Rocco Scotellaro

di Maria

Pina Ciancio

Fara

Editore

poesia

Un canto

per il Sud

Le storie

delle proprie origini mi hanno sempre incantato, con le descrizioni di paesini

che stanno legati alla terra con la forza della disperazione perché poco a

poco si spopolano, avari, prima ancora che di vita, di lavoro. Si trovano

soprattutto nel Sud, un meridione che nella sua sventura di essere madre

ingrata dei figli mantiene la sua dignità e che così bene ha cantato nella sua

pur breve vita Rocco Scotellaro. Più recentemente mi hanno affascinato i versi

di Vincenzo D’Alessio, un caro amico purtroppo già scomparso. Ed ecco che

allora si spiega il mio interessamento per questa raccolta di Maria Pina

Ciancio, poetessa nata in Svizzera, ma poi ritornata nei luoghi delle sue

radici, in Lucania.

Anche lei

canta la disperazione di chi è costretto ad andare, dell’emigrante che, povero

fra i poveri, si mette su un treno sperando in un futuro migliore, con tutto

il dolore che può provare chi è costretto a lasciare la sua terra (Evaporano

i sogni e dentro i sogni / la storia di mio padre / quella di valigie di

cartone cotte al sole / trascinate a mani strette / dentro vagoni neri di

carrubi / e sguardi claudicanti aggrappati al finestrino / …). Sono versi

quasi sussurrati, nonostante la passione che l’autore riesce a stento a

contenere; non ci sono toni enfatici, c’è una malinconia di fondo che stringe

piano piano la gola come un cappio e che impedisce alla voce di uscire, di

gridare trasformando il dolore in rabbia per una sorte che è una condanna

originaria.

Ritrovo

in questi versi lo struggente amore per le sue genti di Rocco Scotellaro, il

poeta sindacalista verrebbe da definirlo certamente non sbagliando, ma prima

di tutto acuto osservatore di una realtà immutabile che sembra senza tempo. In

questo migrare, che porta i corpi lontano, ma con le anime che cercano di non

disancorarsi da quel piccolo mondo ingrato in cui si è cresciuti, si nota

implacabile lo spaesamento ( Lo spaesamento, ecco

cos’è: / un tempo in cui le mani non sanno più/ se stringersi a pugno / o

fermarsi / distendersi a ramo sul cuscino). E’ così che si va con la

lacerazione dentro, mentre c’è chi resta, straziato dalla rassegnazione, in un

palcoscenico i cui attori recitano la commedia della vita con i loro

tradizionali riti, legati ad antichi valori, in cui ritrovano, nel dolore di

vivere, il coraggio per vivere.

E’ indubbio l’amore di Maria Pina Ciancio per la sua terra, i versi delle sue

poesie sono palpitanti, sgorgano dritti dal cuore, si fanno immagine e

atmosfera, rivelano la ricchezza di un sentimento inalienabile.

In questo quadro mi pare logica una poesia dedicata a Rocco Scotellaro, di cui

ebbi a scrivere, recensendo Tutte le poesie 1940 – 1953, il suo tratto

distintivo e cioè che “ Mai fu più intensa una così breve vita” . Lo

scopo è di renderne il ricordo imperituro e con la memoria del poeta i suoi

palpitanti versi, il suo amore per questa terra, per gli uomini che la

calpestano e che rimangono nonostante tutto, per quelli che la lasciano con il

desiderio di ritornavi già quando partono.

(…/

Se non ti

addormenti figlio posso raccontarti la storia di un poeta che morì a

trent’anni e che a venti era già giovane Sindaco di paese con il cuore rosso e

l’anima di un padre. / …).

Nella semplicità che caratterizza tutta la silloge in questi pochi versi c’è

tutta la vita di Rocco Scotellaro e più avanti c’è la speranza, mai sopita, di

un mondo nuovo, più giusto, più equo, perché la Lucania, il Sud non resti

sempre così (.../ Ascolta figlio e impara l’amore e le preghiere / non

straziarmi per dimenticanza il cuore / perché vedi, Rocco è tuo fratello

grande / e ogni giorno è sempre nuova l’alba).

La

raccolta ha collezionato diversi premi, ultimo, recentissimo, il primo premio

Poesia minimalista Polverini 2022 e credo che siano tutti più che meritati. Da

parte mia non posso che caldeggiarne la lettura.

Maria Pina Ciancio di

origine lucana è nata a Winterthur (CH) nel 1965. Trascorre la sua infanzia

tra la Svizzera e il Sud dell’Italia, dove attualmente vive coniugando la

passione per l’insegnamento a quella per la poesia e la scrittura. Viaggia fin

da quand’era giovanissima alla scoperta dei luoghi interiori e

dell’appartenenza, quelli solitamente trascurati dai flussi turistici di

massa, in un percorso di riappropriazione della propria identità e delle

proprie radici.

Ha pubblicato testi che spaziano dalla poesia,

alla narrativa, alla saggistica. Tra i suoi lavori più recenti ricordiamo Il

gatto e la falena (Premio Parola di Donna, 2003), La

ragazza con la valigia (Ed. LietoColle, 2008). Suoi scritti e

interventi critici sono ospitati in cataloghi, antologie e riviste di settore.

È presidente dell’Associazione Culturale LucaniArt e su internet cura uno

spazio laboratoriale sul romanzo e la poesia in Basilicata: lucaniart.wordpress.com

Renzo Montagnoli

15 Novembre

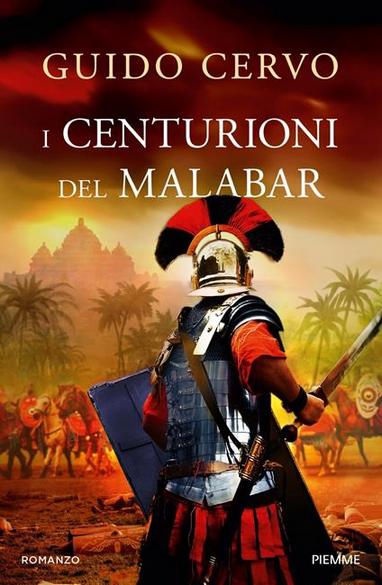

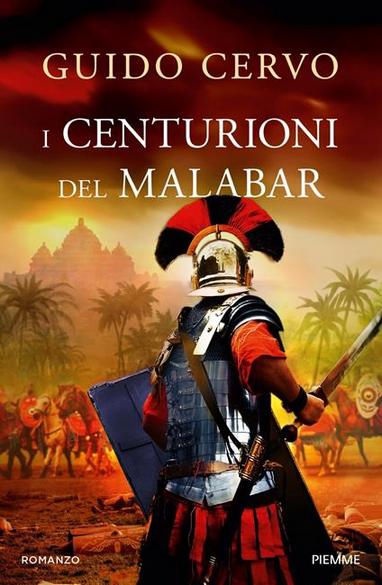

I centurioni del

Malabar

di Guido

Cervo

Edizioni

Piemme

Narrativa

Legionari

romani in India

Ho

cominciato a conoscere come autore Guido Cervo leggendo gli unici due romanzi

che ha scritto sulle due guerre mondiali del secolo scorso (I ponti della

Delizia e Bandiere rosse, aquile nere), poi sono passato alla serie

del Teutone (La croce perduta, La battaglia sul lago ghiacciato

e La setta dei mantelli neri) e stranamente per ultima la serie con cui

il narratore bergamasco ha esordito in campo letterario, quella del Legato

romano (Il legato romano, Il generale di Diocleziano, La

legione invincibile e L’onore di Roma). Ci si chiederà il perché di

questo preambolo e la risposta è molto semplice, perché serve a inquadrare

artisticamente Guido Cervo, uno scrittore che di sicuro si può apprezzare per

il rigore storico su cui innesta la sua creatività, perché in ogni suo romanzo

ci sono, fra gli altri, personaggi esistiti veramente e anche fatti almeno in

parte storicamente accertati. A completare il quadro c’è anche una notevole

capacità di avvincere il lettore, non disgiunta da un uso della lingua

italiana più che corretto. Tutti i suoi lavori mi sono piaciuti e più o meno

tutti mi hanno dato l’identico elevato livello di soddisfazione, insomma per

farla breve Guido Cervo è uno di quegli autori le cui opere si possono

acquistare a scatola chiusa. Questa fiducia trova un’ulteriore conferma in

I Centurioni del Malabar, che all’inizio può lasciare perplesso il

lettore scoprendo che si tratta di una spedizione romana in India. Dico subito

che con ogni probabilità la missione del Tribuno e Legato Imperiale Marco

Terenzio Massimo, con i suoi cinquecento classari (fanti di marina), per

aiutare Nedunj Cheliyan, maharajah di Madurai, è frutto di pura invenzione,

anche se il sovrano indiano è esistito veramente, ma che contatti commerciali

fra Roma e l’Asia meridionale ci siano stati è comprovato, così come si ha

notizie di viaggi di ambasciatori da quei lontani paese alla Caput mundi e

viceversa, e questo aiuta non poco a immergersi nella fantasia della vicenda,

perché in pratica non è tutto campato in aria. Peraltro, in questa trama di

guerre, di intrighi di corte, di battaglie descritte magistralmente, oserei

dire cinematograficamente, ci si avventura nella giungla intricata, nel caldo

umido di quei territori, nelle piogge monsoniche, nei colori esotici

dell’abbigliamento; sono tutte caratteristiche ambientali proprie

dell’India, ma hanno fatto emergere le mie reminiscenze dei romanzi di Emilio

Salgari, con elefanti combattenti, tigri divoratrici di uomini, terribili

serpenti velenosi, un invito al piacere dell’avventura. Le pagine scorrono

veloci, si vive la vicenda, ci si emoziona per i pericoli che gravano sulla

bella Satyavati, consorte del maharajah, si trepida durante la battaglia

finale per la sorte dei legionari, si arriva in crescendo all’ultima pagina e

si chiude soddisfatti il libro. Da leggere, non c’è dubbio.

Guido Cervo

(Bergamo, 19 febbraio 1952) vive e lavora a Bergamo,

dove ha svolto la professione di docente di Diritto ed Economia presso

l'istituto superiore "Maironi da Ponte". I suoi romanzi, tutti pubblicati da

Piemme, sono il frutto di ricerche storiche approfondite, che contribuiscono

alla ricostruzione di affascinanti ambientazioni e scenari, teatro di eventi

riguardanti importanti personaggi storici, cui si intrecciano trame nate dalla

fantasia dell'autore. Attualmente risultano pubblicate le seguenti opere: Il

legato romano (2002), La legione invincibile (2003), L’onore di Roma (2004),

Il centurione di Augusto (2005), Il segno di Attila (2005), Le mura di

Adrianopoli (2006), L’aquila sul Nilo (2007), I ponti della Delizia (2009), La

croce perduta (2010), La battaglia sul lago ghiacciato ( 2011), La setta dei

mantelli neri (2013), Bandiere rosse, aquile nere (2016), Il generale di

Diocleziano (2020).

Renzo Montagnoli

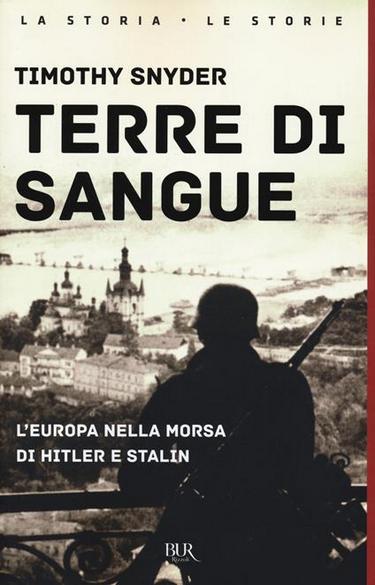

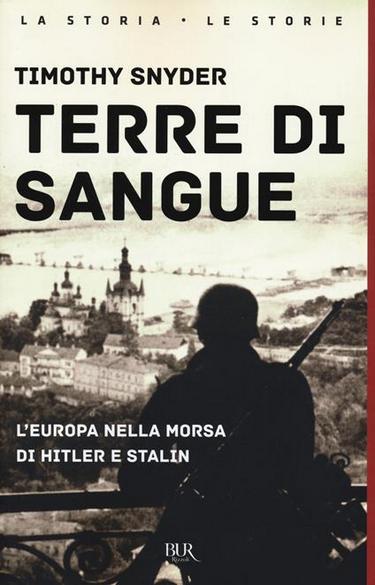

9 Novembre

Terre di sangue.

L'Europa nella morsa di Hitler e Stalin

di

Timothy Snyder

Rizzoli

Saggistica storica

Un buon saggio storico

Leggi una

pagina, ne leggi un’altra e cominci a sentire una fitta dentro, come se tutto

il tuo corpo si ribellasse, come se tutto il tuo essere non potesse sopportare

quell’orrore che lì è stampato, che è frutto del lavoro di uno storico

americano, ma che non è invenzione, è solo drammaticamente vero.

Le terre

di sangue sono esistite veramente, non con questo nome, perché si tratta di

territori dell’Europa centro-orientale, fra cui l’Ucraina, la Bielorussia, la

Polonia, gli stati baltici, dove fra il 1940 e il 1943 sono divampate le

scellerate politiche sanguinarie di Hitler e di Stalin, sono le zone nelle

quali questi due regimi dittatoriali hanno maggiormente sfogato la loro innata

malvagità contro dissidenti, ma soprattutto contro inermi popolazioni. A

questo bagno di sangue aveva dato inizio già negli anni 1932 – 1933 Stalin

affamando i contadini ucraini che si opponevano alla forzata

collettivizzazione dell’agricoltura; in questo caso non dovette nemmeno

spendere per le munizioni, perché fra gli abitanti dell’Ucraina, privi di ogni

sostegno alimentare, ci fu un numero altissimo di vittime, non esattamente

quantificabili, ma che studi condotti con raziocinio fanno ascendere

all’incirca a quattro milioni. In pratica morirono di inedia intere famiglie,

uomini, donne e bambini, molti impazzirono e non furono rari i casi di

cannibalismo. Con l’Holodomor, così gli ucraini chiamarono questo genocidio,

si aprì quella mattanza che fece scomparire in quelle zone ben più di dieci

milioni di persone, come per esempio gli ufficiali polacchi assassinati dai

Sovietici, i corpi dei quali furono ritrovati nelle fosse di Katyn. Da quel

1932 iniziò un flusso e riflusso di sangue che accompagnava le avanzate e le

ritirate di tedeschi e russi. Lo studio di Snyder è stato condotto bene, non

si può non apprezzare la sua meticolosità, la sua completezza che

restituiscono un senso di angoscia nel leggere degli eventi, del numero delle

vittime, della ferocia di belve assetate. L’autore è riuscito a dimostrare

come i due regimi totalitari, quello nazista e quello sovietico, abbiano

compiuto la stessa tipologia di reati, peraltro nello stesso periodo e negli

stessi luoghi, comportando così un numero di vittime assai superiore a quello

che sarebbe risultato se invece avessero proceduto singolarmente e in epoche

diverse. Se lo scopo del libro è stato raggiunto, occorre tuttavia tener conto

di alcuni elementi non proprio positivi, fra i quali, soprattutto, la grevità

dell’esposizione che rischia di travolgere il lettore e la mancanza di

indispensabili approfondimenti per fatti di rilevante importanza, quali per

esempio la firma del famoso patto Molotov-Ribentropp, oppure la decisione di

Hitler di accelerare lo sterminio degli ebrei nel momento in cui capì che non

avrebbe potuto vincere la guerra con L’Unione Sovietica.

Nel

complesso direi che Terre di sangue è un buon saggio e porta

avanti una tesi innovativa foriera di possibili ulteriori approfondimenti; non

posso però considerarla un’opera fondamentale per i motivi che ho sopra

esposto, restando comunque un contributo non trascurabile per conoscere i

fatti di una determinata epoca.

Timothy David Snyder,

nato il 18 agosto 1969, è uno storico, scrittore e accademico specializzato

nella storia dell'Europa orientale e delll' Olocausto.

Tra i suoi libri, Il

principe rosso (Rizzoli, 2009), Terre

di sangue. L'Europa nella morsa di Hitler e Stalin (Rizzoli,

2011), Novecento. Il secolo degli intellettuali e

della politica (Laterza, 2012), Terra

nera. L'Olocausto fra storia e presente (Rizzoli,

2015) e Venti Lezioni (Rizzoli,

2017), La paura e la ragione. Il collasso della

democrazia in Russia, Europa e America (Rizzoli

2018).

Renzo Montagnoli

3 Novembre

Avernus

di

Daniela Raimondi

Prefazione di Enrico Di Palma

Nota di

lettura di Ivan Fedeli

CFR

Edizioni

Poesia

Il prima

e il dopo

Il titolo

di questa silloge fa pensare immediatamente al regno degli Inferi, proprio

della mitologia latina, ma è una supposizione errata, perché non si parla di

un viaggio nell’oltretomba; secondo me il vero significato è quello di

inferno, l’inferno che deve passare in vita una persona la cui morte è

annunciata e quella persona è il padre della poetessa. E’ così che abbiamo un

diario in versi dell’ultimo periodo su questa terra di un essere umano, con le

sensazioni, il timore l’angoscia di chi è presente e lo assiste, vale a dire

Daniela Raimondi e gli altri familiari stretti. E’ una forma originale di

raccontare, scandita dagli eventi, dalle fasi, fino al momento fatale, ma c’è

anche il dopo, c’è quel ripensare a chi ci ha lasciato nella lenta

attenuazione del dolore per la scomparsa di una persona cara.

Il vero

lutto non fu la sua morte. Non fu nemmeno la sua / assenza. Fu sapere che la

sua vita finiva: vivere i giorni del corpo / malato, condividere l’agonia.

/...

E’ questa

parte della prima poesia di questa raccolta e credo non ci sia bisogno di

spiegazioni, anche perché molti di noi hanno vissuto questi periodi

angoscianti, attoniti per l’impossibilità di porre rimedio e per poter lenire

le sofferenze. Daniela Raimondi l’ha provato con il padre, io con mia madre.

Dalla scoperta della malattia alla morte i versi scandiscono questa fase

(.../ “Cos’ha, Dottore?” / Mi ha detto del tumore. L’impossibilità di operare

o di curare. / “Quanto tempo gli resta?” - La mia voce era ferma. 7 “Bisognerà

fare altri esami, ancora non sappiamo.” - Ha risposto. / Me lo ha detto a

occhi bassi. Sapevo che mentiva.) (.../ Passo la notte seduta accanto a te nel

Reparto Geriatria. / Sento le battaglie di chi lotta per raggiungere la fine:

/ l’eco dei lamenti, il pianto di un vecchio, i passi di un’infermiera. /

Un malato bestemmia. / Un telefono squilla. /…) (.../ C’era un letto. /

Disteso nel bianco il corpo di uno scon0sciuto. / Un involucro di carne. / Il

faraone con le mani incrociate sul petto. / Immobile. / …).

Non tutto

finisce con la morte, anzi comincia per chi resta. Nell’inconscio tentativo di

assimilare il dolore ciò che si nota è quello che non c’é, è l’assenza, ma si

deve tornare a vivere (Poi è tornata la calma, la fame, la noia. / Si è

dovuto vivere. Si è dovuto tornare a camminare nel mondo. / Dimenticare la

nebbia. Muoversi di nuovo insieme ai vivi, ai cani, / le formiche, i motorini

rossi).

Se nel

periodo dell’agonia il dolore di chi assiste impotente è angoscia senza fine,

dopo c’è la sofferenza per l’assenza e per la memoria dei giorni dei giorni

di attesa per un evento irrimediabile; sono segni incisi nell’anima che con la

quotidianità si cerca di celare, ma sono lì, sempre pronti a uscire, a

reclamare la tua attenzione, e così basta una data, un ricordo, un’immagine e,

benché non più così violento, riaffiora il dolore.

Si cerca

di porre rimedio pensando ai momenti che furono lieti, ma molto più spesso

prepotenti ritornano le ore d’angoscia, l’impossibilità di portare un concreto

aiuto, le menzogne anche che sono state necessarie per cercare di dare un po’

di sollievo al malato.

Il

ricordo è uno sfogo, ma anche la condanna di chi resta.

Daniela Raimondi è nata in provincia di

Mantova e ha trascorso la maggior parte della sua vita in Inghilterra. Ora si

divide tra Londra e la Sardegna.

Ha pubblicato dieci libri di poesia che hanno ottenuto importanti

riconoscimenti nazionali. Suoi racconti sono presenti in antologie e riviste

letterarie. La casa sull’argine, edito da Nord, è il suo primo e, al

momento, unico romanzo

Renzo Montagnoli

28 Ottobre

Viva Migliavacca!

e altri 12 racconti

di Piero

Chiara

Arnoldo

Mondadori Editore S.p.A.

Narrativa

Una piacevole raccolta

Piero

Chiara, se non scrisse molti romanzi, tuttavia diede alle stampe parecchi

racconti, dimostrando così che la prosa breve gli era particolarmente gradita.

E’ anche questo il caso di Viva Migliavacca! e altri 12 racconti,

tredici piccole perle, molto variegate. Si va dal primo racconto, Con

quel naso, una storia boccacesca, con un risvolto malinconico,

all’ultimo, Viva Migliavacca!, che è sostanzialmente una parodia

di un capitalismo estremizzato, in cui l’uomo che si fa da sé, accumula

ricchezze e potere, si illude di poter disporre della propria vita e del suo

destino. Fra gli altri ne troviamo in cui è presente una nota satirica,

talvolta dolente, come in Il martire che prende spunto

dall’omicidio non per motivi politici di un giovane fascista, che il regime fa

diventare un martire, con il padre costretto a piangerlo solo in privato,

perché nelle cerimonie pubbliche deve continuare a ricordarlo senza lacrime;

ci sono però anche quelli in cui predomina una malinconia di fondo per i fatti

della vita che sembrano congiurare contro chi ne ha tratto sofferenza, come

nel caso di E’ tornato Gaudenzio, il ritorno a casa di un reduce

dalla prigionia in Germania, dove si ritrova in un natio paese così diverso da

prima, beneficato in verità dal signor Gino, un imprenditore la cui generosità

non è senza tornaconto e che, fra l’altro, è diventato l’amante della moglie.

In genere

i racconti sono tutti azzeccati, anche se ovviamente ce ne sono di diversa

qualità – ma comunque sempre di buon livello – e poi c’è quello in cui Chiara

eccelle ed è Un colpo di fucile, per il quale desidero spendere

qualche parola in più. Infatti la creatività che vi è profusa ha quasi

dell’incredibile; la vicenda è intricata, il personaggio chiave, Giacinto

Rimoldi, soprannominato il “Cudegoma” per via della sua sagoma elefantesca e

dell’eccessiva grossezza dei suoi quarti posteriori, è uno di quelli che non

si possono dimenticare, un uomo veramente “tuttofare”.

Insomma,

questi tredici racconti riflettono le caratteristiche del loro autore ormai

maturo come tale e come uomo, con i sentimenti attenuati, un velo di

malinconia che consente un certo distacco (non troppo, però) nel narrare le

vicende e un apparente continua ricerca dei risvolti delle storie, come se

fossero un divenire continuo a cui appassionarsi al pari del lettore ansioso

di sapere come andrà a finire.

Piero Chiara nacque a Luino nel 1913 e morì a Varese nel 1986. Scrittore tra i

più amati e popolari del dopoguerra, esordì in narrativa piuttosto tardi,

quasi cinquantenne, su suggerimento di Vittorio Sereni, suo coetaneo,

conterraneo e grande amico, che lo invitò a scrivere una delle tante storie

che Chiara amava raccontare a voce. Da Il piatto piange (Mondadori,

1962), che segna il suo esordio vero e proprio, fino alla morte, Chiara

scrisse con eccezionale prolificità, inanellando un successo dopo l'altro.

E' stato autore particolarmente fecondo e fra le sue numerose pubblicazioni

figurano Il piatto piange (1962), La spartizione (1964), Il

balordo (1967), L'uovo al cianuro e altre storie (1969), I

giovedì della signora Giulia (1970), Il pretore di Cuvio (1973), La

stanza del Vescovo (1976), Il vero Casanova (1977), Il cappotto

di Astrakan (1978), Una spina nel cuore (1979), Vedò Singapore? (1981), Il

capostazione di Casalino e altri 15 racconti (1986).

Renzo Montagnoli

23 Ottobre

Enchiridion celeste

poesie

di Alessandro Ramberti

Fara Editore

Poesia

Non arrendersi mai

Il primo

problema che ho dovuto affrontare nel leggere questa raccolta è stato il

titolo, per me del tutto incomprensibile. Qualcuno potrà dire che è una parola

greca, ma a suo tempo purtroppo ho studiato solo il latino, e non anche il

greco. E allora mi sono dato alle ricerche, in Internet, e così ho appreso che

è un manuale ed è anche il titolo di uno scritto di filosofia e di etica

stoica dello scrittore greco-romano Arriano. E quel celeste perché c’è? Il

manuale potrebbe essere di qualsiasi colore, ma perché proprio celeste? Ci

penserò, perché può darsi che nel corso di lettura arrivi la risposta.

Si diceva

del manuale e di che si tratti si capisce abbastanza facilmente, in pratica

sono consigli su come accettare con serenità i dubbi e i timori che sono

insiti nella strada della vita che percorriamo. Senza con questo fornire un

modo di comportamento, anche perché tanti, anzi troppi sarebbero i casi, verso

dopo verso, pur apprezzando l’opera, ho in me quel tarlo che reclama, dapprima

lieve, e poi a viva voce, il motivo di quel celeste. Quasi a indispettirmi

devo arrivare quasi in fondo per scoprirlo, perché dopo una prima parte

intitolata “Idilli” ne viene una seconda, che nemmeno a farlo apposta

l’autore ha classificato come “Piccolo manuale per abbracciare il cielo”.

Devo tuttavia riconoscere che, considerando il notorio spirito religioso di

Alessandro Ramberti, avrei dovuto capire subito, ma allora come avrei potuto

leggere anche con l’interesse di chi sta cercando una risposta le poesie che

compongono la raccolta? Non avrei potuto forse apprezzare nella giusta misura

“Nel bosco” ( Un tuono mi richiama / risalgo dal torpore / mi aggrappo a

delle immagini / la luna sul sentiero / il rumore dei sassi / un niente di

respiro.) che non sono solo versi con cui si descrive un aspetto della

natura, ma sono il risvolto intimistico di una visione che va oltre la realtà,

una sensazione di un’immagine che si vede più con il cuore che con gli occhi.

C’è

sempre nell’uomo quell’ansia di correre, di fuggir via non si sa da cosa, di

leggere a raffica le poesie, di trovarsi poi all’ultima sera con in mano solo

un pizzico di fredda cenere, è in fondo un passar via per non affrontare i

dubbi e i timori della vita, e invece c’è sempre una via di fuga e siamo noi a

doverla cercare, un percorso che non è senz’altro facile, ma che ci fortifica,

ci rende uomini, dà un senso a un’esistenza che da grigia può diventar

celeste.

Da

leggere, non c’è dubbio.

Alessandro Ramberti

(Santarcangelo di Romagna, 1960) laureato in Lingue orientali a Venezia,

master (UCLA) e dottorato (Roma Tre) in Linguistica, ha pubblicato in prosa: Racconti

su un chicco di riso (Pisa,

Tacchi 1991) e La

simmetria imperfetta con lo pseudonimo di Johan Haukur Johansson (2022). Con la poesia Il

saio di Francesco ha

vinto il Pennino d’oro al Concorso Enrico Zorzi 2017. Le più recenti raccolte

di versi sono: Vecchio

e nuovo (2019), Faglia (2020) e Medèla (2021).

Renzo Montagnoli

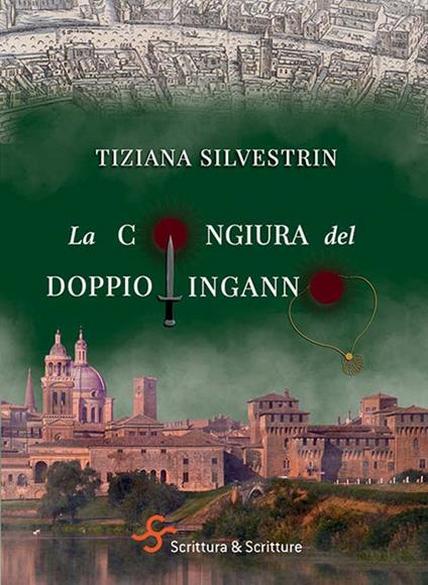

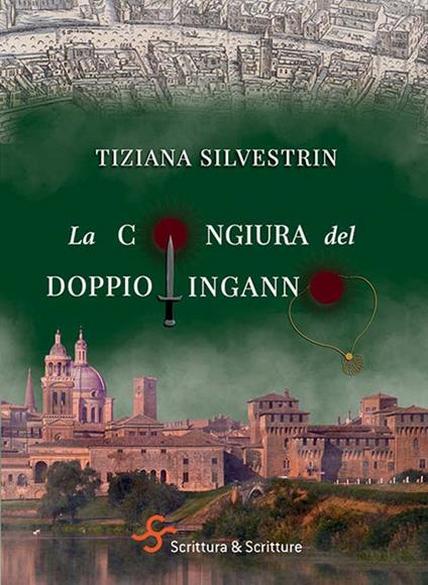

16 Ottobre

La congiura del doppio

inganno

di

Tiziana Silvestrin

Scrittura

& Scritture Edizioni

Narrativa

Fra Mantova

e Venezia

Era da un

po’ di tempo che non avevo l’occasione di incontrarmi con Biagio dell’Orso,

per l’esattezza dalla fine dell’inverno del 2019 quando ho avuto il piacere di

leggere La profezia dei Gonzaga, quinto episodio con protagonista il

capitano di giustizia più affascinante della storia italiana del Cinquecento.

Poi c’è stato un periodo di silenzio e probabilmente anche il Covid ha avuto

il suo peso, ma finalmente quest’anno ha fatto la sua comparsa nelle librerie

il sesto episodio, un intricato giallo frutto, come i precedenti, della

fantasiosa penna di Tiziana Silvestrin. Dopo quasi quattro anni dall’ultima

lettura devo dire che mi sono accostato con emozione a La congiura del

doppio inganno, a testimonianza che a tanto è arrivata la capacità

dell’autore di fidelizzare i suoi lettori. Del resto il protagonista

principale e quelli che possiamo definire coprotagonisti, vale a dire la bella

Rosa, fidanzata di Biagio, e il dottor Donati, consigliere del Duca di

Mantova, sono stati già in origine ben delineati con pochi e sicuri tratti di

penna e a ogni episodio c’è un piccolo tratteggio, a beneficio di chi per la

prima volta si accosta a questa fortunata serie di gialli storici.

Questa

volta il thriller è particolarmente intricato perché il capitano di giustizia

indaga sull’uccisione di due sorelle, avvenuta a Mantova in due giorni diversi

anche se molto vicini. Purtroppo, per proteggere Rosa dalla vendetta di alcuni

sicari che Biagio ha perseguito, si preferisce allontanarla da Mantova

mandandola a Venezia nella sua locanda, seguita a breve dal fidanzato che ha

rassegnato le dimissioni dall’incarico di capitano di giustizia, con suo

grande dispiacere tanto più che è ritornato a Mantova, con la raccomandazione

di un ministro dell’imperatore, l’ex podestà, un pessimo individuo con cui

esiste un conto in sospeso. Anche a Venezia ci sono dei misteriosi omicidi,

gente accoltellata, senza che si sia potuto scorgere l’assassino che lascia

sul luogo del delitto una berretta gialla, copricapo distintivo degli ebrei.

Antonio Mocenigo, Signore della Notte, che svolge un incarico affine a quello

di capitano di giustizia, non sapendo più che pesci pigliare e avuto notizia

che a Venezia c’è un famoso ex investigatore, cioè Biagio dell’Orso, chiede il

suo aiuto. E da lì si dipana una vicenda di grande tensione e particolarmente

avvincente di cui non dico nulla per non guastare il piacere di chi leggerà.

Mi sembra

logico invece anticipare che le indagini di Mantova e Venezia assicureranno i

colpevoli alla giustizia, dopo una serie di colpi di scena particolarmente

azzeccati.

Mi è

piaciuto anche questo episodio, però quando arriva l’ultima riga mi prende

sempre un senso di sconforto, perché temo che non ci possano esserne di

ulteriori, ma poi mi dico che la formula è così ben oliata e che la creatività

di Tiziana Silvestrin è così ben sperimentata che è impossibile non possa

esserci un seguito; è quel che spero ed è anche la raccomandazione che faccio

all’autore.

Tiziana Silvestrin vive

e lavora a Mantova. Entrata a far parte di una compagnia di teatro amatoriale,

inizia a scrivere commedie. Alla passione per la recitazione e per la lettura,

si aggiunge la curiosità per la storia. Quando, con un racconto, vince un

premio letterario, le viene il sospetto che forse può mettere a frutto le sue

ricerche per scrivere gialli storici. Così, mescolando fantasia, storia,

personaggi reali e non, ha scritto I leoni d’Europa (2009), Le righe

nere della vendetta (2011), Un sicario alla corte dei Gonzaga

(2014), Il sigillo di Enrico IV (2017) e La profezia dei Gonzaga

(2018). Tutti pubblicati da Scrittura & Scritture.

Renzo Montagnoli

11 Ottobre

Il medico di campagna

di Honoré

de Balzac

Traduzione di Andrea Zanzotto

Introduzione di Ferdinando Camon

Edizioni

Garzanti

Narrativa

Un mondo ideale

Se le

aspirazioni politiche di Balzac furono deludenti, tanto che non riuscì a farsi

eleggere deputato, miglior fortuna - se non dopo un periodo abbastanza lungo

di magra - ebbe il suo desiderio di diventare uno scrittore di successo; al

riguardo non è difficile vedere un nesso logico fra la mancata carriera

politica e un romanzo scritto nel 1833, Il medico di campagna.

In questo libro profuse tutte le sue idee di una amministrazione pubblica

perfetta immaginando un paese montano, nei pressi di Grenoble, in cui grazie

alle intuizioni e alle scelte del dottor Benassis, medico, nonché sindaco del

villaggio, la popolazione da uno stato di indigenza passa a uno di prosperità,

non solo materiale. Che il sanitario sia una specie di benefattore è

indubbio, tanto più che viene da un’esperienza parigina tutt’altro che

edificabile, per non dire riprovevole, ma l’uomo desidera riscattarsi e vi

riesce pienamente, come ha modo di constatare un vecchio soldato, il

comandante Genestas, giunto fin lì per farsi curare per malanni non ben

precisati. E’ un mondo nuovo quello fondato da Benassis, basato sulla fede e

sul lavoro, in pratica sul cattolicesimo e sul capitalismo. Quest’ultimo è

indispensabile per avviare le prime attività che consentono l’avvio di un

timido benessere e poi una crescente diffusione della ricchezza ed è allora

che diventa importante la religione, per temperare la spinta dei nuovi

investimenti, per finalizzarla a scopi più elevati di quello che può essere il

risultato economico del singolo, volgendola invece a portare in palmo di mano

un interesse collettivo. Per fa questo occorre una forza morale e questa viene

data dalla fede, da un sentimento comune di appartenenza. Verrebbe da pensare

al famoso motto: tutti per uno, uno per tutti. Si tratta di una bellissima

idea su cui fantasticare, ma idea resta, inapplicabile tale e quale è stata

concepita. Del resto di ipotesi di comune esistenza ne fiorirono parecchie nel

XIX secolo: senza andare a scomodare Marx, il cui pensiero economico e

filosofico può apparire vicino a quello di Balzac, ma che invece ne è

lontanissimo, mi viene in mente il Cristo dell’Amiata, Davide Lazzaretti,

fondatore di una comunità con caratteri propri di un socialismo mistico,

senz’altro utopistico, guarda caso sorta nella seconda metà del 1800,

esperienza conclusasi tragicamente, con l’uccisione dello stesso Lazzaretti, e

lo scioglimento di quella che potrebbe essere definita, come nel caso anche

del villaggio del romanzo di Balzac, una Comune.

Se però

si è ben consapevoli dell’impossibilità di trasformare una società secondo lo

spirito del dottor Benassis e quindi si dà per certo che tale idea sia del

tutto utopica, resta valido il concetto secondo il quale chi amministra una

comunità lo deve fare nell’esclusivo interesse della stessa, svolgendo, più

che un incarico, una missione, concetto che ahimè cozza con la realtà del

nostro paese, in cui i politici costituiscono una casta che si autoalimenta

rappresentando, anziché i cittadini elettori, solo gli eletti.

Il medico

di campagna

finisce così con il diventare un esempio di quello che dovrebbe essere il

buongoverno, con l’aiuto di felici descrizioni dell’ambiente e di proficue

conversazioni che fanno dimenticare lo stile inevitabilmente un po’ datato, ma

comunque mai greve, un’opera insomma che mette in luce altre caratteristiche

di Balzac, un autore che dopo quasi due secoli è sicuramente ancora

apprezzabile.

Honoré de Balzac

(Tours, 20 maggio 1799 – Parigi, 18 agosto 1850), nacque in una famiglia della

media borghesia e solo dal 1830 aggiunse il «de» al suo cognome; suo padre,

che era stato segretario del consiglio del re durante l’Ancien Régime, fu poi

capo della sussistenza della 22a divisione militare di Tours; la madre

proveniva da una famiglia di commercianti. Dal 1807 al 1813 studiò come

interno nel Collège de Vendôme. Quando la famiglia si trasferì a Parigi,

iniziò gli studi di giurisprudenza e seguì alla Sorbona i corsi di Cousin,

Guizot, Villemain.

Nel 1819 i genitori gli concessero un periodo di

prova per saggiare la sua vocazione letteraria. In una mansarda del quartiere

della Bastiglia, in rue Lesdiguières, scrisse le sue prime opere, una tragedia

in versi, Cromwell, e un romanzo filosofico, Sténie.

L’insuccesso lo spinse a cercare nel giornalismo e nella letteratura spicciola

un mezzo per assicurarsi l’indipendenza.

Dal 1821 al 1829, pubblicò, da solo o in

collaborazione e sotto vari pseudonimi, opere narrative spesso ispirate al

«romanzo nero» inglese, e un gran numero di saggi e articoli. Oltre che

giornalista, fu anche editore e tipografo, ma senza successo e si ritrovò, a

trent’anni coperto di debiti.

Fu allora che pubblicò un romanzo storico sulla

ribellione della Vandea, Gli Sciuani (Les Chouans, 1829),

che ottenne un discreto successo; a esso seguì quasi subito il saggio La

fisiologia del matrimonio (La physiologie du mariage,

1830), che fece scandalo e rese noto lo scrittore presso il grande pubblico.

Pubblicò le novelle che compongono le Scene della

vita privata (Scènes de la vie privée, 1830),

poi La pelle di zigrino (La peau de chagrin,

1831), Il colonnello Chabert (Le colonel Chabert,

1832), Il curato di Tours (Le curé de Tours, 1832), Louis

Lambert (L’histoire intellectuelle de Louis Lambert,

1832), Il medico di campagna (Le médecin de

campagne, 1833), La

ricerca dell’assoluto (La recherche de l’absolu, 1834), Le

sollazzevoli istorie (Contes drolatiques,

1832-37).

Degli stessi anni sono Eugénie

Grandet (1833) e Papà

Goriot (Le père Goriot, 1834), le sue due

opere più famose e forse più perfette.

Fu allora che Balzac concepì l’idea, destinata a

sfociare nella Commedia umana (La Comédie Humaine),

di fondere tutti i suoi romanzi in un’opera unica, facendo riapparire in nuove

vicende gli stessi personaggi delle opere precedenti e organizzando i vari

romanzi e racconti in modo da presentarli come parti autonome, ma

complementari, di un quadro d’insieme.

Nel 1833 ebbe inizio, con uno scambio di lettere,

la sua relazione con una ricchissima nobildonna polacca Eve (Eveline) Háska,

che lo scrittore sposò solo dopo molti anni. Le lettere che egli le scrisse

sono il documento più completo sulla sua vita, descrivendo le rovinose imprese

economiche dello scrittore e la sua straordinaria volontà.

Nel 1841 firmò il contratto per la grande edizione

delle sue opere narrative, illustrata da pittori come Gavarni, Meissonnier,

Daumier, per la quale ben quattro editori si erano consorziati e alla quale

egli premise il famoso Avant-propos del

1842.

Dopo questa data, continuò a produrre (ricordiamo

fra l’altro I contadini, Les paysans,

del 1844, e il ciclo I parenti poveri, Les parents

pauvres, del 1846-47), ma il fisico dello

scrittore era logorato, il suo morale era minato dai continui rifiuti dell’Académie

française e dall’ostilità di critici e giornalisti invidiosi del suo successo.

Nel 1850 sposò la Háska, ma lo scrittore non sopravvisse che qualche mese alle

nozze. Morì a Parigi, nella casa lussuosamente arredata di rue Fortunée (ora

rue Balzac), la sera del 18 agosto.

Fonte: parzialmente tratta dall'Enciclopedia

della Letteratura Garzanti

Renzo Montagnoli

4 Ottobre

I promessi sposi di Piero Chiara

di Piero

Chiara

Arnoldo

Mondadori Editore S.p.A.

Narrativa

Lucia, la porcellina

Nel

rileggere per l’ennesima volta I promessi sposi mi sono chiesto se

Alessandro Manzoni, anziché essere nato nel XIX secolo avesse visto la luce

nel XX, come avrebbe scritto la sua opera più famosa, e non mi riferisco tanto

all’aspetto linguistico, a quella ricerca del perfezionismo nell’italiano,

bensì allo svolgimento della trama. E’ indubbio che all’epoca vigeva una certa

morale che giudicava sconveniente tutto quanto riguardasse l’aspetto sessuale,

circostanza acuità dal cattolicesimo francamente bigotto di Manzoni. La

risposta sembrerebbe impossibile, ma c’è chi ha provveduto a riscrivere il

celebre romanzo secondo i canoni e l’etica del secolo successivo con lo scopo

di stilare una sceneggiatura per un film che poi non si fece. E infatti questa

aggiornata versione dei Promessi sposi ha tutti gli aspetti di una

bozza necessaria per poter pensare di trarne una pellicola. Mi sembra giusto

chiedersi chi è stato che ha osato così tanto, chi è stato questo dissacratore

nato? Questa volta la risposta non dovrebbe essere difficile, perché il

Pierino autore di questa specie di parodia, e Pierino lo era come registrato

all’anagrafe, è quel grande scrittore, cantore della provincia, che risponde

al nome di Piero Chiara. E poiché la trama originaria imbastita dal Manzoni è

quella di un amore quasi platonico fra due giovani popolani, contrastato dalla

libidine feroce di un signorotto, si buon ben immaginare quanta sia stata

materia su cui lavorare, tanto che avrebbe potuto essere fonte di ispirazione

per un poeta licenzioso come Pietro Aretino.

Ciò che

nel romanzo di Manzoni può essere intuito, soprattutto con il senso etico

attuale, Chiara mette in chiaro e mi scuso per il gioco di parole, ma sta di

fatto che sentimenti, emozioni, comportamenti sono espliciti, senza per questo

modificare la personalità dei personaggi manzoniani. Infatti, Don Abbondio è

il pavido che ben conosciamo, ma con dei sani appetiti sessuali che vengono

placati da Perpetua, una donna florida e con un seno abbondante; Lucia non è

la giovane pudica e timorata di Dio che conosciamo, anzi è molto appariscente,

tanto da irretire Don Rodrigo e soprattutto da risvegliare le insane voglie di

Fra Cristoforo e dell’innominato, che risponde al nome di Bernardino Visconti

e che si scoprirà impotente. La fanciulla, tutt’altro che ingenua, è come un

ape che svolazza di qua e di là, turbando i sensi degli uomini, fra i quali il

povero Renzo, che non si chiama più Tramaglino, ma Brambilla, e che sarà la

vera vittima, colui che resterà con il cerino in mano e costretto a una

forzata astinenza. La pulzella approfitterà della peste e della morte della

padrona della casa dove è ospitata per impalmare il ricco vedovo, un nobile

spagnolo da cui avrà un figlio, fra Cristoforo e don Rodrigo saranno stroncati

dal morbo e Renzo...Renzo che si era messo nei guai come presunto sobillatore

dei tumulti del pane si ricongiungerà con la sua ex promessa sposa, trovando

occupazione da lei come umile cocchiere. Insomma si tratta di una parodia

godereccia, ideale per trascorrere allegramente alcune ore ed è inutile

pretendere di più. Poi il film, che doveva essere diretto da Marco Vicario non

si fece, e allora Piero Chiara, memore che non doveva essere buttato via

nulla, soprattutto se ottenuto con il sudore della fronte, adattò la

sceneggiatura, facendola diventare un romanzo. E fece bene.

Piero Chiara nacque

a Luino nel 1913 e morì a Varese nel 1986. Scrittore tra i più amati e

popolari del dopoguerra, esordì in narrativa piuttosto tardi, quasi

cinquantenne, su suggerimento di Vittorio Sereni, suo coetaneo, conterraneo e

grande amico, che lo invitò a scrivere una delle tante storie che Chiara amava

raccontare a voce. Da Il piatto piange (Mondadori, 1962), che segna il

suo esordio vero e proprio, fino alla morte, Chiara scrisse con eccezionale

prolificità, inanellando un successo dopo l'altro.

E' stato autore particolarmente fecondo e fra le sue numerose pubblicazioni

figurano Il piatto piange (1962), La spartizione (1964), Il

balordo (1967), L'uovo al cianuro e altre storie (1969), I

giovedì della signora Giulia (1970), Il pretore di Cuvio (1973), La

stanza del Vescovo (1976), Il vero Casanova (1977), Il cappotto

di Astrakan (1978), Una spina nel cuore (1979), Vedò Singapore? (1981), Il

capostazione di Casalino e altri 15 racconti (1986).

Renzo Montagnoli

26 Settembre

Come sugli alberi le foglie

di Gianni

Biondillo

Guanda

Editore

Narrativa

La dura realtà della guerra

Gli anni

corrono veloci e del passato, soprattutto quello che non ci ha visto presenti,

spesso e volentieri abbiamo solo alcuni cenni, i più importanti, i più

significativi. Proprio per questo credo che pochi sapranno che cosa sia stato

il futurismo, un movimento d’avanguardia letterario, artistico, culturale e

musicale nato in Italia nel primi anni del secolo scorso (il Manifesto

Futurista è del 1909), con cui si esaltava la tecnica, con una fiducia

illimitata nel progresso, considerando decadute le vecchie ideologie,

sbeffeggiate con l’epiteto “passatiste”; inoltre era presente e forte

l’esaltazione del dinamismo, dello spirito guerriero, e della guerra,

considerata purificatrice. E infatti fra gli accesi sostenitori della Grande

Guerra ci furono appunto i futuristi. Filippo Tommaso Marinetti, Umberto

Boccioni, Carlo Carrà, Giacomo Balla, Gino Severini, Luigi Russolo furono i

firmatari del manifesto e ad essi successivamente si aggiunsero altri, fra i

quali Antonio Sant’Elia, architetto, a cui si deve un manifesto futurista

dell’architettura e che, nella sua pur breve vita, ideò una miriade di

progetti avveniristici.

Non è

probabilmente un caso se Come sugli alberi le foglie, un romanzo

storico che richiama una celebre poesia di Ungaretti, sia stato scritto da

Gianni Biondillo, giallista di buon livello, ma anche di professione

architetto.

All’inizio della lettura ho avuto l’impressione che l’autore avesse come scopo

solo il tema del futurismo, ma mi sono dovuto ricredere, perché questa

piacevole opera è soprattutto contro la guerra; eppure sappiamo che Tommaso

Filippo Marinetti e gli altri non si sono limitati a discorsi veementi che

incitavano a intraprendere un conflitto con l’Austria, ma si sono arruolati in

massa, coerenti con la loro idea. Tuttavia le sofferenze sui campi di

battaglia, la disumanità che riduceva gli uomini a carne da cannone, la

“bella morte” che si dimostrava tutt’altro che bella, incisero profondamente

sullo spirito di questi interventisti, che comunque si batterono con coraggio,

meritando anche medaglie al valore. Si accorsero però soprattutto dell’estrema

incertezza della vita, quella stessa incertezza che fece scrivere a Ungaretti

“Soldati” (Si sta come / d’autunno / sugli alberi / le foglie).

Fra tutti

i personaggi spicca, perché è quasi sempre presente, Antonio Sant’Elia,

l’architetto, una figura che diventa il protagonista principale e che cadrà in

combattimento il 10 ottobre 1916 durante un assalto nei pressi di quota 85 di

Monfalcone, vicino al cimitero in corso di costruzione per i caduti della

Brigata Arezzo, l’ultimo dei suoi tanti progetti. Nelle linee generali il

romanzo rispecchia la storia, con un ritmo che a volte rallenta, e altre

accelera, come nel caso della cattura e conseguente esecuzione di Cesare

Battisti e di Damiano Chiesa. Inoltre è anche opportunamente inserita nella

trama una relazione amorosa che riguarda Antonio Sant’Elia, un sentimento

naturale e descritto quasi pudicamente con una vena di poesia che non solo non

guasta, ma apporta altri valori all’opera.

Come

sugli alberi le foglie

mi è piaciuto, si legge facilmente, è uno di quei libri che, senza diventare

un capolavoro, si avvicina all’eccellenza e lo fa con semplicità, in punta di

piedi, senza ricorso a stereotipi e alla non infrequente retorica che invece

si incontra sovente in molte opere in cui è presente la guerra.

Gianni Biondillo

(Milano, 3 febbraio 1966). Architetto e saggista scrive per il cinema e per la televisione. Fa

parte della redazione di Nazione Indiana. Ha pubblicato per l'Universale di

Architettura diretta da Bruno Zevi, Carlo Levi e

Elio Vittorini. Scritti di architettura (1997)

e Giovanni Michelucci. Brani di città aperti a

tutti (1999).

Nel 2001 ha pubblicato, per Unicopli: Pasolini.

Il corpo della città, con un'introduzione

di Vincenzo Consolo.

Il suo primo romanzo, nel 2004 per i tipi di

Guanda, è Per cosa si uccide, "un

tributo di riconoscenza dello scrittore verso la propria città, che viene

descritta in tutte le sue molteplici sfaccettature".

Sempre per Guanda sono usciti Con

la morte nel cuore (2005), Per

sempre giovane (2006), Il

giovane sbirro (2007) e nel 2008 la

raccolta di saggi Metropoli per principianti,

il saggio Manuale di sopravvivenza del padre

contemporaneo, scritto a quattro mani con

Severino Colombo, oltre all'antologia di racconti erotici al maschile da lui

curata, Pene d'amore.

Del 2014 il racconto lungo Nelle

mani di Dio. Un'indagine dell'ispettore Ferraro (Guanda).

Nel 2015 ha pubblicato L'incanto delle

sirene. Un'indagine dell'ispettore Ferraro, nel

2016 Il giovane sbirro e Come

sugli alberi le foglie, e nel 2018 Il

sapore del sangue sempre con Guanda.

Renzo Montagnoli

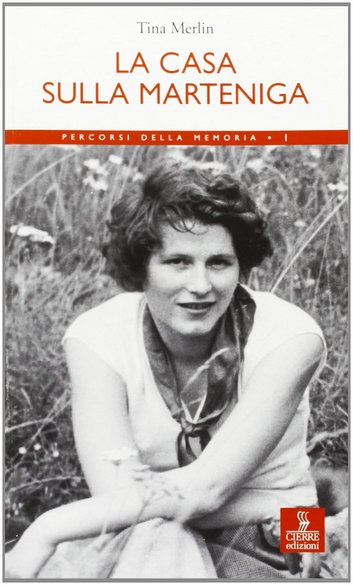

17 Settembre

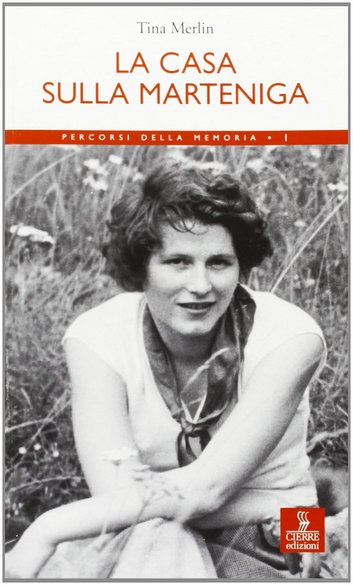

La casa sulla Marteniga

di Tina Merlin

Cierre Edizioni

Narrativa

Una

lettura sorprendentemente piacevole

Ai

giovani, ma anche a non pochi della mia età, il nome Tina Merlin non dice

niente ed è già tanto, se in un tentativo di dimostrare il loro grado di

conoscenza la confondono con la senatrice socialista Lina Merlin che nel 1958

ebbe il merito di promuovere la legge che abolì la regolamentazione della

prostituzione, con conseguente chiusure della case di tolleranza e che

introdusse anche i reati di sfruttamento e favoreggiamento della

prostituzione.

Se Lina

Merlin fu indubbiamente una donna battagliera, volta a eliminare il degrado

del suo sesso, Tina Merlin va invece giustamente ricordata per la lunga

battaglia che condusse per portare alla luce la verità sulla costruzione della

diga del Vajont, e questo ben prima della nota tragedia avvenuta il 9 ottobre

1963. Di orientamento politico di sinistra (era iscritta al Partito Comunista)

di professione faceva la giornalista per l’Unità, ma amava anche scrivere,

oltre agli articoli, saggistica e narrativa, come nel caso di La casa

sulla Marteniga.

La

lettura di questo libro è stata determinata dalla mia curiosità di sapere come

scrivesse Tina Merlin e diciamo che non avevo grandi aspettative, perché ero

convinto che fosse una semplice cronaca di quella che è stata la vita

dell’autore fino alla fine della seconda guerra mondiale. Pagina dopo pagina

ho dovuto invece riscontrare con vero piacere che mi sbagliavo, perché

La casa sulla Marteniga mi ha rivelato una scrittrice di grande

valore, capace di narrare della propria vita con sincerità, in modo semplice

ma efficace, e di sondare l’animo umano con una capacità senz’altro

invidiabile. Un altro pregio è dato dal fatto che, nonostante la militanza

politica, questa non si avverte mai, senza dimenticare che, seppur bocciata in

quinta elementare, per poi abbandonare la scuola e andare subito a servizio

presso famiglie milanesi, ha uno stile gradevole e fa un uso corretto della

lingua italiana, qualità che impreziosiscono ancor più quest’opera, pubblicata

solo dopo la sua morte. La casa sulla Marteniga piacque tanto a

Mario Rigoni Stern, che ne curò una breve presentazione, e se si considerano i

temi di cui scrisse l’autore asiaghese è del tutto comprensibile; infatti in

Tina Merlin ritroviamo lo stesso stupore per la natura, le riflessioni sui

fatti del mondo - in particolare nei colloqui con la madre alla fine di ogni

capitolo -, tutti argomenti cari a Rigoni Stern.

In queste

pagine non c’è altro che la vita, dura e all’apparenza senza speranza di un

ceto povero, come quello contadino, in un’epoca in cui ancora esisteva quella

civiltà contadina di cui tanto ha ben narrato Ferdinando Camon. La Marteniga è

un torrente che bagna parte dei confini della piccola proprietà dei Merlin ed

è come una linea di confine che divide i poveri del contado dagli agiati del

vicino paese, una barriera che Tina vuole superare per rivendicare la sua

dignità di essere umano alla ricerca della realizzazione di un mondo più

giusto e più equo. Un cambiamento non sarà tuttavia possibile fino a quando

impererà il fascismo; sarà la guerra, grazie soprattutto alla Resistenza, che

darà una svolta a questa umanità fino ad allora senza speranza. La Merlin vi

parteciperà assai giovane come staffetta, un servizio umile, ma indispensabile

e pericoloso. E anche qui nella narrazione non ci sono eroi, ci sono solo

esseri umani in cerca di riscatto. Ci furono tanti morti fra i partigiani e

fra questi anche il fratello, gente caduta combattendo per un mondo nuovo che,

però, finita la guerra piano piano ritornò a essere quello delle ingiustizie

sociali, della prevaricazione del più forte sul più debole. Tina Merlin

accenna appena e malinconicamente a questa delusione, ma non si considera

vinta, perché la speranza in lei è ancora viva e forte.

Da

leggere, merita senz’altro.

Tina Merlin nasce a Trichiana

(Belluno) il 19 agosto 1926 e muore a Belluno il 22 dicembre 1991. Durante la

guerra di liberazione è stata staffetta partigiana. Inizia la sua attività

letteraria scrivendo racconti che vengono pubblicati sulla rivista Noi

donne. Dal 1951 al 1967 è corrispondente locale del quotidiano L’Unità.

Esordisce come scrittrice con Menica (1957),

raccolta di racconti partigiani. Segue da vicino le vicende del Vajont. tentò

di pubblicare un libro sulla vicenda, Sulla Pelle viva. Come si costruisce

una catastrofe. Il caso del Vajont, che tuttavia trovò un editore solo nel

1983.

Renzo Montagnoli

12 Settembre

Ragazzi di zinco

di

Svetlana Aleksievič

Edizioni e/o

Narrativa

Un libro imperdibile

Dopo aver

letto Gli ultimi testimoni (i ricordi degli allora bambini di quella

che fu per loro la seconda guerra mondiale) e Preghiera per Cernobyl’

(la ricostruzione non tanto degli avvenimenti, ma dei sentimenti della

popolazione vittima della tragedia causata dall’esplosione del reattore numero

quattro) ho messo mano, anzi ho messo gli occhi su Ragazzi di zinco,

un ennesimo dramma provocato dalla guerra condotta in Afganistan dall’Unione

Sovietica, che costò ai russi dell’epoca 26.000 morti e circa 54.000 feriti su

un totale di 130.000 effettivi, senza dimenticare le vittime dell’alleato

esercito della repubblica democratica dell’Afganistan (18.000 morti) e quelle

civili, il cui computo è assai difficile, ma che si possono fare ascendere a

una forbice fra 600 mila e 2 milioni. Come è noto in questo conflitto l’Unione

Sovietica si dissanguò e di fatto le conseguenze furono la caduta del

comunismo. Anche per Ragazzi di zinco la

Aleksievič usa la tecnica positivamente sperimentata

di fare raccontare questa guerra dai militari che vi hanno combattuto, dalle

loro madri, dalle loro mogli; ne risulta così una narrazione corale che ha il

potere dell’autenticità e che ben riesce a descrivere un dramma che coinvolge

il lettore, lo rende spettatore sgomento e attonito di efferatezze, di stragi,

di dolore, di un inferno in terra che nessuna fantasia può immaginare. Ci sono

soldati usciti di senno, altri invalidi privi di gambe e braccia, altri ancora

che hanno superato il confine che separa l’essere umano dalla bestia e che